回乡偶书

离开八個月后,我再度回到家乡。此行只爲趕赴朋友的結婚喜筵,喜宴上如愿品尝久违的家乡出名的海鲜。喜筵過後,在朋友国豪家留宿一夜。

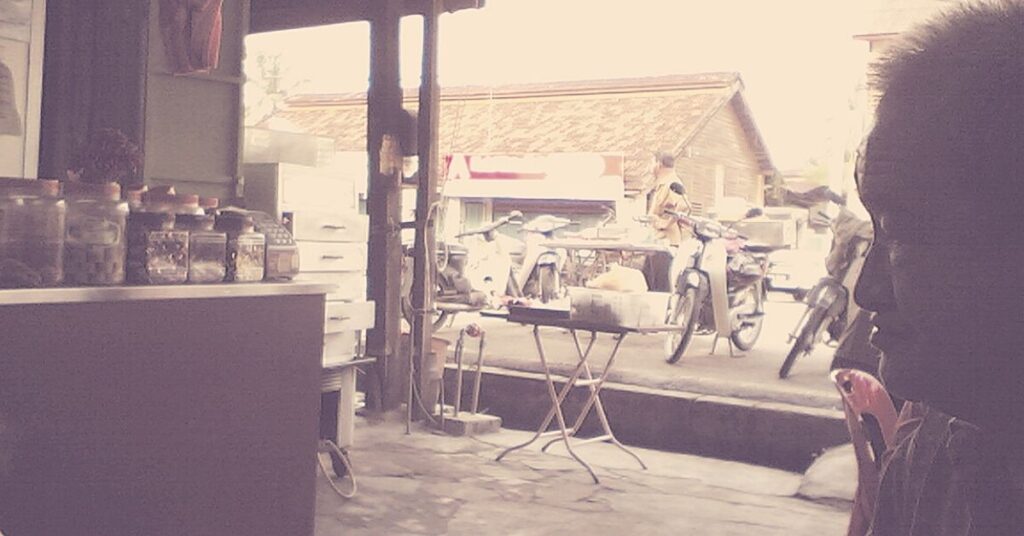

今早一如往常的與國豪駕車去”港口”打包最愛吃的鮮蝦咖喱飯,然後去椰脚阿木的咖啡店裏喝早茶。

踏入咖啡店,遇上一位爸媽以前相熟的顧客,他熱情的握住我的手問好,而話題馬上就扯到爸媽,讓我不由自主地又心裏一陣刺痛。爸媽的善良使他們在家鄉備受愛戴,在他們過世多年後,許多人仍無盡嘘嘆,像那样的好人啊竟會早逝。但是這樣却讓我不敢去面對他們,我害怕這樣子會勾起壓抑著的傷悲。

於是我與他寒暄幾句就和國豪另找一張桌子坐下。

才坐下來片刻,却又看見另一張熟悉面孔,那是和母亲從小一起長大的長輩。我已忘記該如何稱呼他,他卻带著侷樓身軀一拐一拐的慢步走進咖啡館,並且一眼便認出我。他向我揮了揮手,令我疑惑的是,哪動作竟如此緩慢。一種莫名的傷感油然而生,我感覺眼眶裏像有淚水在顫動。我趕緊站起身並且機械性的握住他的手。

我恨自己如此舉動,像是在與客戶做禮貌性握手。

老人家緩緩地说:“亞锦的孩子啊!你回来了啊。”

我說:“朋友結婚,昨晚回來喝喜酒。”

老人家像許多人一樣,不肯定亞锦另外幾個孩子如今過得怎麽樣。

於是他問:其他孩子都好嗎?都有小孩了嗎?

中學時期,我经常幫父親挨家挨戶的去送雜貨及寫訂單,不少村裏的長輩對我印象極深,倒反而不太記得爸媽的其他孩子。我們寒暄了幾句後,老人家突然說了一句我不解的話。

“芭頭三虎啊,就只剩我了…。我最老,却只剩下我…”

我知道母亲是虎年出生的,但我不明白所謂的“芭頭三虎”。老人家接著說,他、母親和阿忠,都是生於虎年的芭頭人,而母親過世後不久,阿忠也“去了”。

我對“阿忠”没絲毫印象,也從未聽説過關於“芭頭三虎”的事。這或許更證明了我是不肖子吧!若非一直忽略了爸媽,他們肯定會提起吧!

母親走後從,我在父親身上感受了喪偶的悲傷。而此刻,我深深的體會了與青梅竹馬的好友訣別的哀愁。

看著眼前老人家散漫的目光、無力的話語,我知道自己又要意志崩潰了。

我强自忍耐住負面的情緒,轉過頭對國豪說,這是我媽的好朋友、好哥哥。我不過是想要借國豪來轉移思緒,令眼淚不至於缺堤而出。情緒終於稍微平復了,我這才又問老人家,雙腳爲何看似無甚力氣。老人家嘆息說,人老了百病纏身,尤其關節炎令他受盡折磨,連走路也劇痛難當,更迫使他不能再出海捕魚。他失業了—也早過了退休年齡,因爲無親無故,如今也只能委居於朋友家中,麻煩朋友照顧。

我默默地聼著他說起一些前塵往事。我不再能听到母亲說她自己的故事了,我如此渴望著從老人家口中獲知更多。

我記得,老人家以前是個純樸的鄉下人,在街上騎著脚踏車時,笑容常挂在臉上。今天,他由始至终都没有露出一絲笑容;我感受到的,是孤獨和生命的無奈。

我以手機拍下老人家側面照,並在臨走前用力摟住他肩膀—我想在有生之年抱一抱母亲的大哥,就像擁抱母亲一樣。

離開家鄉之前,我再次拍下家乡早上喧嘩的“椰脚”街道。老家賣了後,我們的根也漸漸脫離這塊曾經熟悉的土地。我已不能經常回来了。如今也只能在每一次的短暫逗留之後,從照片中尋找兒時的記憶,以及離開後家鄉的轉變。